如何為 AWS 區域中斷做好準備?

By Sean Chen, 2025年10月22日

在雲端時代,我們習慣將業務建立在看似穩定的基礎上。無論是儲存資料、執行應用,或進行 AI 推論,AWS 等大型雲服務商都成為企業營運的底層命脈。然而,雲端從來不是絕對安全的系統。每一個區域都可能因網路故障、電力異常、配置錯誤,甚至自然災害而停擺。這次的 AWS 美東-1 的中斷事件就是一次警鐘,提醒我們「雲」並不是「Always There」。若想在下一次災難來臨前安然無恙,企業必須學會在平時就設計好自己的生存方案。

「區域停擺」不能僥倖看待,中長期來看幾乎是必然事件。很多團隊以為多可用區部署(Multi-AZ)就足以防範問題,但事實上,區域層級的異常會同時讓多個可用區失效。當 DNS、身份驗證、或控制平面發生錯誤時,所有依附該區的資源都會被鎖死。真正有效的策略是把關鍵系統與資料分散在不同的地理區域,讓服務在任何情況下都能找到替代節點運作。

跨區部署雖然增加了成本與複雜度,但比起全面停擺帶來的損失,它是一筆值得的投資。

資料保護是所有事前準備的核心。無論您的架構多先進,當資料遺失時,一切都無法挽回。最穩健的做法是建立跨區域備份與異地快照,並確保備份具有不可修改的屬性。使用者可以透過 S3 Cross-Region Replication、RDS Multi-Region、或 DynamoDB Global Tables 等機制,讓資料在兩個以上的區域保持同步。除此之外,還應該定期製作離線快照,將最新版本的資料複製到獨立帳號或冷區域,以防帳號誤刪、惡意操作或雲端系統層級的意外刪除。這些副本不一定要時刻啟用,但它們必須真實存在並可快速恢復。

除了資料層,應用層的韌性設計同樣重要。災難發生時,用戶真正關心的不是雲端是否故障,而是服務是否還能用。理想的系統應該具備降級能力,當主要區域不可用時,可以自動進入「離線模式」,提供緩衝性功能,例如顯示快取資料、保留唯讀狀態,或在前端維持基本互動。這樣的設計能讓使用者在雲端失聯期間,仍能完成必要的操作,避免服務完全中斷。同時,搭配全球內容快取(如 CloudFront)或邊緣節點(Edge Function),可讓常見的靜態內容與 API 回應持續運作,讓災難影響降到最低。

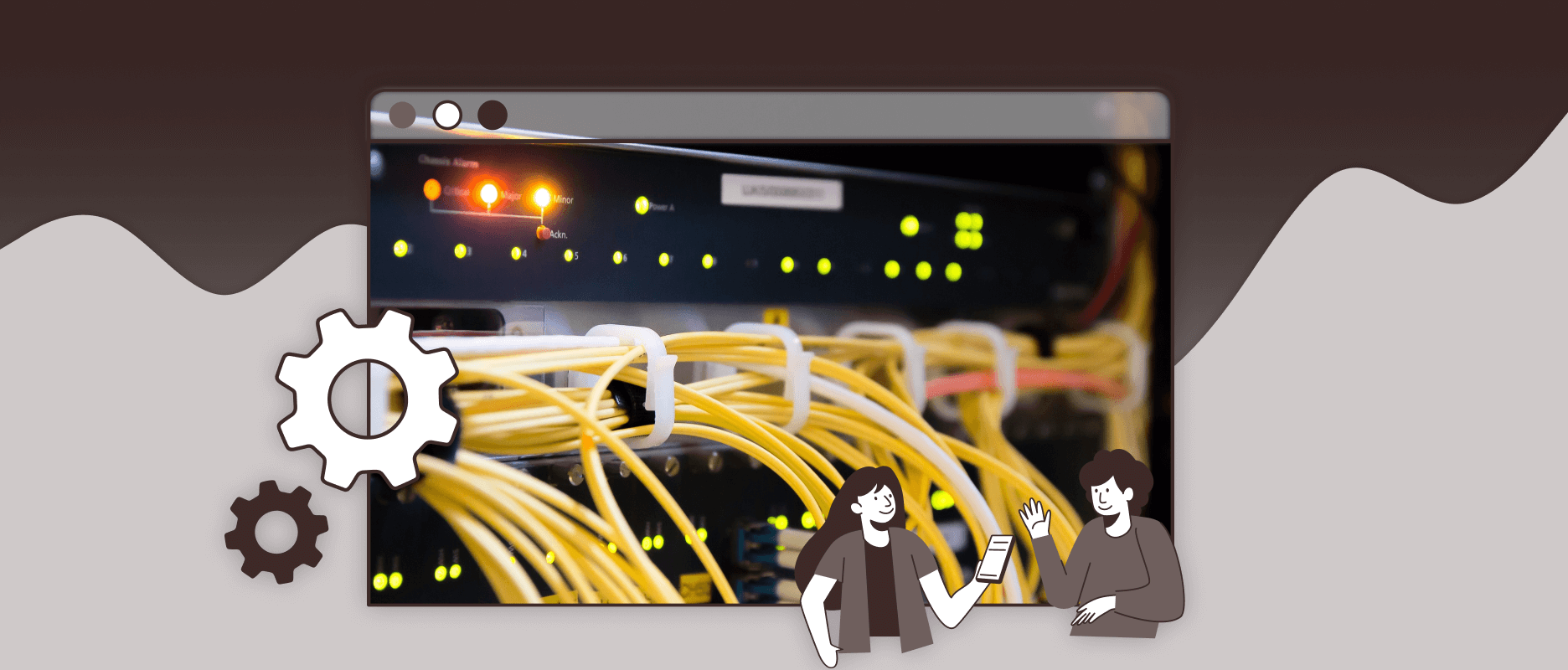

在營運層面,最容易被忽略的環節其實是「演練」。許多企業確實設了備援機制,但從未驗證它是否能在真實情況下啟動。結果當災難來臨,腳本無法執行、切換流程卡在人工審批、或備援區域的憑證早已過期。備援的價值來自執行力,而不是文件。企業應該定期模擬主區域停擺的場景,測試流量切換、資料一致性與恢復時間,並將這些演練結果轉化為明確的改善計畫。災難演練就像消防演習,目的不是期待火災,而是確保發生時不慌亂。

所有的技術準備都需要被制度化。這意味著備援不應只存在於技術團隊的腦海中,而要成為公司文化的一部分。制定明確的災難回應流程、建立狀態頁(Status Page)讓客戶即時了解系統狀況、在合約中納入清晰的 SLA 條款,這些做法都能在危機發生時維持信任。雲端事故往往引發公關壓力,但若企業能在第一時間主動通報、透明應對,用戶的信任反而會因此加深。

雲端的高可用不是理所當然,而是一項持續投資的結果。真正的韌性來自平時的設計與紀律。當系統能跨區部署、資料有多層備份、應用能自動降級、演練成為常態、資訊透明公開,那麼即使 AWS 的某個區域再度陷入停擺,你的服務依然能在一片哀嚎聲中繼續運轉。災難無法避免,但我們可以決定它的影響程度,而這個選擇,從今天的準備開始。